【PickUp】理科動画

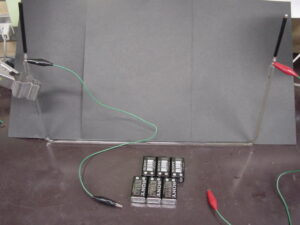

【PickUp】理科動画 ゾウリムシの走性実験

ゾウリムシは外界からの刺激に反応して動く性質(走性)があります。その中でも電気に対する走性は有名です。電圧を加えると陰極側に集まります。シャーレ程度の大きさならば乾電池一本程度の電圧でも走性を確認出来ます。今回はもっと大がかりにガラス管を用...

観察・実験

観察・実験 フトアゴヒゲトカゲ解剖

職場で飼育していたフトアゴヒゲトカゲが死んでしまいました。最後に学習のために解剖をしました。一旦冷凍して保存した物を解凍して解剖しています。写真1,2枚目は上から。3、4枚目は裏側から。顎の部分が黒っぽいのは、おそらくオスだからとのことです...

観察・実験

観察・実験 ブタの胎児解剖

ブタの胎児の解剖写真です。閲覧、ご注意ください。東京芝浦臓器 にて入手したブタの胎児の消化管と脳の観察をしました。

観察・実験

観察・実験 自家製味噌造り(簡単手抜き、水煮大豆使用版)

毎年、自家製味噌をつくっています。今回のやり方だと作業時間が1時間程度で仕込み完了です。学校の科学部や家庭科部等でも、材料と道具(そして管理職や保護者の同意も!(笑))があればつくれるかと思います。なお発酵して食べられるようになるまでには、...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 息を止めて血中酸素飽和度の変化を調べる

血液中の酸素飽和度を調べることができるパルスオキシメーター。普及機は数千円で購入できます。それを使って実験してみました。息を止めている間、タイマーのカウントアップ。数十秒で息苦しくなり、血中酸素飽和度も下がっていきました。呼吸を再開しても、...

観察・実験

観察・実験 ヤゴの走光性

トンボの幼虫、ヤゴ。冬の間、水を張っていたプールの水を抜くと、わんさと出てきますね。そのヤゴを使った実験を行ってみましょう。用意はヤゴの他、ライトと透明な入れ物、そして暗く出来る部屋です。ライトを点灯させない状態だと、普通の向きで背中を上に...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 マツの気孔(大気汚染調べ)

マツの気孔を使って大気汚染を調べる、という方法があります。中学校でも、3年の環境についての学習で扱うことが多いです。写真ではわかりにくいですが、マツの気孔は凹んだ形になっていて、大気中の微粒子状物質がいったん入り込むと外へ出ない、とされてい...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 セイロンベンケイの葉(無性生殖)と花(有性生殖)

ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属 セイロンベンケイ (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) もしかしたらセイロンベンケイそのものでなく、近縁種かもしれません。中学校理科では、無性生殖と有性生殖について学習します...

観察・実験

観察・実験 ブーゲンビリアの花

オシロイバナ科ブーゲンビリア属鮮やかな色が目をひくブーゲンビリア。「花びら」のように見える部分は、実は「包葉(苞葉)」と言う葉です。本当の花は、中央でめしべのように見える3本の部分。この写真では、実はまだ開花していません。

観察・実験

観察・実験 ヒガンバナの花

ヒガンバナ科ヒガンバナ属 Lycoris radiata曼珠沙華(まんじゅしゃげ)とも呼ばれます。花を咲かす時期と葉が生えて栄養分をつくり球根にためる時期が別です。花だけが柄を伸ばして咲いている姿は独特な感じですね。白いものもあります。理科...

観察・実験

観察・実験 ナガミヒナゲシの花

ケシ科ケシ属 Papaver dubium 【スマホ撮影】道ばたのあちこちで見かけるナガミヒナゲシ。「ポピー」と呼ばれていることもありますが、「ポピー」はケシ科の植物の総称のようです。ヒナゲシは、シャーレーポピーという種類のようです 。見た...

野菜の花

野菜の花 ダイコンの花

アブラナ科ダイコン属 Raphanus sativus var. longipinnatus 【スマホ撮影】学校の技術の授業で栽培したダイコン。そのまま放置されたものが花を咲かせました。アブラナ科の花は、どれもよく似ていて一目で分かりますね...

観察・実験

観察・実験 ハナカイドウの花

バラ科リンゴ属 Malus halliana 【スマホ撮影】自宅のハナカイドウの花を観察してみました。本来は花弁(花びら)が5枚なので、これは八重咲きの品種なのでしょう。13枚ありました。がく片は5枚。雄しべが多数。雌しべは先が4つに分かれ...

観察・実験

観察・実験 ハナニラの花

ユリ科(ヒガンバナ科ネギ亜科)ハナニラ属 Ipheion uniflorum 【スマホ撮影】ニラに似た外観と匂いの葉のハナニラ。元は園芸種でアルゼンチンが原産です。明治時代に観賞用として日本に来ましたが、今ではあちこちでまるで”雑草”のよう...

観察・実験

観察・実験 ミドリアマナの花と実

ユリ科。2枚目が花、3枚目が実の写真です。生物教材としても利用されます。

観察・実験

観察・実験 マルバデイゴの花

マメ科デイゴ属 Erythrina crista-galli の園芸種

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 ソテツの花

平戸の大ソテツ(大蘇鉄)。写真5枚目が雄花、6枚目が雌花です。

野菜の花

野菜の花 コマツナの花

アブラナ科 Brassica rapa var. perviridisコマツナの花はどんな花?、といわれもパッと思い浮かばない方も多いでしょう。でも写真を見ると「なんだ、菜の花じゃないか」と思われたでしょう。コマツナはアブラナ科の植物で、タ...

観察・実験

観察・実験 ムラサキケマンの花

ケシ科キケマン属 Corydalis incisaムラサキケマンの花を観察したときの写真です。

観察・実験

観察・実験 ワタの花、そして「綿」へ

ワタ アオイ科ワタ属ワタの花、そして「綿」への変化です。

【PickUp】中学理科観察実験

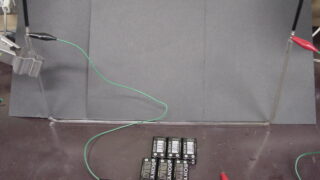

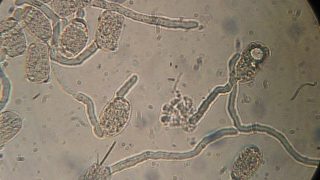

【PickUp】中学理科観察実験 花粉管の観察

中学校理科でも出てくる花粉管。観察をしてみましょう。寒天1%、砂糖(ショ糖)10%~20%程度の溶液を作ります。花粉管観察に使う量はほんの少しなので、沢山作りすぎない方がいいでしょう。上の写真では、湯煎でやっています。寒天がきちんと溶けると...

野菜の花

野菜の花 キュウリ、花から実へ

キュウリが花から実へと変化していく様子です。

野菜の花

野菜の花 ナス、花から実へ

ナスが花から実へと変化していく様子です。

野菜の花

野菜の花 トマト、花から実へ

トマトが花から実へ変化していく様子です。

観察・実験

観察・実験 食塩実験~野菜を使った浸透圧実験~

ニンジンやキュウリを一部くりぬき、食塩を詰めます。一時間ほどすると、下の写真のように「水」が出てきました。生物の体の細胞の中には水分がたくさん含まれています。細胞の周りに食塩などが多量にあると、中の水分が吸い取られてしまいます。細胞の中と外...

観察・実験

観察・実験 ブラシノキ(ブラシの木)

フトモモ科ブラシノキ属 Callistemon speciosusブラシノキ(ブラシの木)の花です。

観察・実験

観察・実験 セイヨウフウチョウソウの花

フウチョウソウ科 Tarenaya hassleriana (?)恐らくセイヨウフウチョウソウの花。クレオメ、という名で栽培されています。最近、植物の分類は従来のものからの変更も多く、上記学名は現段階でのwikiから引用。アブラナ科にも近縁...

観察・実験

観察・実験 葉ボタンの花

アブラナ科アブラナ属 Brassica oleracea var. acephala f. tricolor葉ボタン、といえば葉を楽しむことが多く、花を見る機会があまりありません。しかしこれもそのままにしておけば成長し、いわゆる「トウが立つ...

野菜の花

野菜の花 ブロッコリーの花を観察

食材としておなじみのブロッコリー。花のつぼみを食べていることはご存じの方も多いでしょう。食べるのを待って、水につけておくと花芽が伸びて花を咲かせる事も出来ました。どこかで見たような・・・そうだ、菜の花だ、と思われた方も多いでしょう。それもそ...

観察・実験

観察・実験 ケナフの花

アオイ科フヨウ属 Hibiscus cannabi同じアオイ科のトロロアオイやオクラとも非常によく似た花です。サイズがやや違う程度。 成長が早く、また繊維が多く木材パルプの代替になるのではと期待され、2000年頃には「環境教育といえばケナフ...

観察・実験

観察・実験 トケイソウの花

トケイソウ科トケイソウ属 Passiflora caeruleaなど特徴的な花の形をしていますね。めしべの先の柱頭が3つに分かれていて、その間に伸びているおしべと合わせて時計の長針・短針のように見えます。 「トケイソウ」とは、広くはトケイソ...

観察・実験

観察・実験 ホウセンカの花と花粉管

ツリフネソウ科ツリフネソウ属 Impatiens balsaminaタネを弾いてとばすことで子どもにも人気のホウセンカ。小学校でもよく栽培しています。 この花、形はかなり複雑です。写真を見て、どれが花びらでがく片かわかりますか? 全面から見...

野菜の花

野菜の花 シシトウガラシ

ナス科トウガラシ属 Capsicum annuum var. grossum Sendtn.天ぷらや焼き肉などでよく目にするシシトウガラシ(シシトウ)。ピーマンやトウガラシと同じ種(しゅ)です。それぞれは品種が違うだけです。例えばイヌでいえ...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 手足のレントゲン写真

乾癬性関節炎と分からず、リウマチ疑いの段階の時に撮影した、私自身の手足のレントゲン写真です。

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 だ液によるデンプンの分解をオブラートで

だ液によるデンプンの分解をオブラートでやってみました。小さなポリ袋を2つ準備し、小さくカットしたオブラートをそれぞれに入れます。片方のポリ袋にはスポイトで水を2~3滴、もう片方にはストローを使ってだ液を同量程度入れます。両方の袋を手で軽く挟...

野菜の花

野菜の花 コンニャク、月下美人、アロエ、フサモ

食品や観葉植物等として有名だったり開花時間が短いなど、あまり花を見かけないものを集めました。まずはコンニャクです。イモを育て、しばらくして花が咲きました。次は月下美人。次は多肉植物のアロエ。そして水草のフサモ。水草のオオカナダモの花はこちら...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 ムラサキツユクサの花、気孔

ツユクサ科ムラサキツユクサ属 Tradescantia reflexa Raf.北アメリカ東部原産のこの植物は、その辺の道ばたや線路脇など、あちこちで見かけます。また、気孔や細胞の分裂や原形質流動の観察によく用いられるため、理科の先生にはな...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 オオカナダモの細胞観察、花

中学校理科で定番の生物材料、オオカナダモ。細胞の観察、光合成実験と使われます。また時期が来ると花も咲かせます。まずは染色等をせずそのまま観察してみます。次に、酢酸オルセインで染色して観察してみました。花は水面から上に伸びた柄の先に咲かせます...

野菜の花

野菜の花 トウモロコシの花と維管束

トウモロコシの花と維管束の写真です。

野菜の花

野菜の花 ミカン(ウンシュウミカン)の花

ミカン科ミカン属 Citrus unshiu冬の味覚、みかん。この花を分解してみました。さまざまな品種がありますが、ここではウンシュウミカンについて行いました。がく片は5枚あります。花びらやがく片を除くとたくさんのおしべと一つのめしべからな...

観察・実験

観察・実験 テッポウユリの花、果実、変異・奇形など

ユリ科ユリ属 Lilium longiflorum Thunb.ユリ、といえば真っ先に思い浮かべるこの花。花の構造も大きくて分かりやすく、学校の授業でもよく使われます。学名のLilium longiflorum Thunb.のLiliumは...

観察・実験

観察・実験 サクラソウの花

サクラソウ科サクラソウ属 Primula malacoides4~5月頃、花壇を賑わすサクラソウ。サクラソウと呼ばれる物には、日本に昔から自生していたPrimula sieboldii、他にも外来の園芸種のものがあります。伝統も古く、数百種...

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 マツムシソウとアブ(スロー再生)

マツムシソウとアブ(スロー再生)です。

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 スジグロシロチョウの交尾、飛翔(スロー再生)

スジグロシロチョウの交尾、飛翔(スロー再生)です。

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 ツツジの花

ツツジ科ツツジ属 Rhododendron spp.公園や道端によく植えられているツツジ。色々な品種もあります。拡大図で分かるとおり、きちんと咲いた花のめしべは上を向きます。ユリの仲間でも同じことが見られます。がく片は5枚です。花びら(花弁...

観察・実験

観察・実験 シャガの花

アヤメ科アヤメ属 Iris japonicaあまり聞き覚えのない方も多いかと思いますが、見れば”ああ、あの花か”と思い当たるのではないでしょうか。アヤメの仲間で、花のかたちもよくにています。ぱっと見、どれがおしべでめしべか分かりにくい形をし...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 サクラ(染井吉野)の花

バラ科サクラ属 Cerasus yedoensis日本を代表する花といえば、サクラですね。バラ科に属する花です。バラ科には他にも、アンズ、ウメ、モモ、バラ、イチゴ、ボケ、リンゴ、ハナカイドウなどの植物が属しています。中でもウメ、モモ、アンズ...

観察・実験

観察・実験 ヒメオドリコソウの花

シソ科オドリコソウ属 Lamium purpureum空き地でよく見られるヒメオドリコソウ。二年草です。その形は、まるで小さな木のように見えますね。一つの株から、いくつか伸びます。実は根本に近い部分の葉は、葉と少し形が違うのもわかります。 ...

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 ウシの眼、解剖

ウシの眼の解剖です。狂牛病の大規模発生以降、出来なくなってしまいました。それ以前に解剖したときの写真です。

観察・実験

観察・実験 ノースポールの花

キク科クリサンテムム属 Chrysanthemum paludosum 春本番の頃に花壇をにぎわすノースポール。春菊とも近い仲間(同じ属)です。どちらも地中海原産の植物です。ちなみにシュンギクは、日本の他、中国などでも食用として栽培されるそ...

野菜の花

野菜の花 ネギの花

ネギの花の写真です。気がついたら花が咲いてしまい、せっかくなので観察してみました。以前の分類体系ではユリ科だったのが、現在はヒガンバナ科になっているようです。

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 コイの解剖

コイの解剖です。苦手な方はご注意ください。

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 はさみでイカの解剖

普通のはさみでイカの解剖を行いました。

観察・実験

観察・実験 ムラサキハナナの花

アブラナ科 Orychophragmus violaceus 春を彩る花の一つですね。電車越しの車窓から、土手にたくさん生えて見えるのがとても似合います。この花も、アブラナと同じアブラナ科の植物です。オオアラセイトウ、ショカッサイ、ハナダイ...

観察・実験

観察・実験 セイタカアワダチソウの花

キク科アキノキリンソウ属 Solidago altissimaかつては帰化植物の代名詞と言えるほど名前が聞かれたセイタカアワダチソウ。最近は減ってきたようですね。キク科の花といえば、タンポポやハルジオンなどが代表的です。同じ科なので似たよう...

観察・実験

観察・実験 ノゲシの花

キク科ノゲシ属 Sonchus oleraceusタンポポと同じ仲間のノゲシ。”ケシ”という名前ですがキク科です。たくさんの”花びら”があるように見えます。側面図では、花の元の部分に緑色の”がく”らしきものもあるように見えます。実際に花を分...

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 回転するボルボックス

回転するボルボックス(暗視野)。実体顕微鏡撮影。回転するボルボックス(明視野)。実体顕微鏡撮影。

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 泳ぐミドリムシ(ユーグレナ)

泳ぐミドリムシ(ユーグレナ)。途中で顕微鏡を高倍率に切換。ややガラスに汚れあり。

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 泳ぐゾウリムシ

実体顕微鏡撮影。泳ぐゾウリムシ。アオミドロとのサイズ比較も。泳ぐゾウリムシ、拡大。途中、顕微鏡倍率切換。コンタミンあり。さらにゾウリムシ拡大。途中、顕微鏡倍率切換。

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 泳ぐミジンコ

シャーレ内を泳ぐミジンコ。実体顕微鏡撮影。後半、ゾウリムシを入れたので追いかける様子も。ゾウリムシに反応して勢いよく泳いでいるようなミジンコ、卵を持ったミジンコなど。実体顕微鏡撮影。ミジンコ各部拡大

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 コイの呼吸、メダカの血流

魚も呼吸をしています。コイで観察してみました。まずはえら蓋のうごきから。続いて水の動き。流れがわかるよう、朱墨を溶かした水を使っています。また、メダカの尾びれ血流を実体顕微鏡で観察してみました。この血流にのり、酸素や二酸化炭素が運搬されてい...

観察・実験

観察・実験 コバギボウシの花

ユリ科ギボウシ属 Hosta albomarginta Ohwi”ギボウシ”という植物の仲間をご存じですか? ユリの仲間で、とてもきれいな花の仲間です。東アジア特産で、栽培も易しく変化に富むので、庭先によく植えられています。日中に開花する物...

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 イモリの幼生、食事の動画

イモリ幼生のアルテミア幼生(ブラインシュリンプ)捕食の瞬間です。1/8倍速です。CASIO EX-ZR1000+ルーペにて撮影。上の方からアルテミア(ブラインシュリンプ)をスポイトで滴下(?)しています。終わり付近で、食べて泳ぎ去るのがベス...

観察・実験

観察・実験 カタバミの花

庭先や道ばたでよく見かけるカタバミ。”きれいな雑草”だと思っている方も多いでしょう。よく似た種で、日本に昔からあるカタバミもあります。ムラサキカタバミは、南アメリカ原産の帰化植物です。元々は観賞用に植えられた物ですが、一度増え出すと駆除する...

観察・実験

観察・実験 トロロアオイの花

アオイ科トロロアオイ属 Abelmoschus manihotハイビスカスをはじめとしてフヨウにオクラ、ムクゲ。これらの花の形は非常によく似ていますよね。この花の仲間がアオイ科です。トロロアオイも、実にオクラによく似た花を咲かせます。トロロ...

野菜の花

野菜の花 オクラの花

写真3枚目は、左がオクラ、右がトロロアオイ。

野菜の花

野菜の花 エンドウ(紫エンドウ)の花

紫のエンドウの花を観察しました。いわゆる「ツタンカーメンのエンドウ」ですが、本当はどうやら違うようですね。参考:日本で「ツタンカーメンのエンドウ」が広まった理由、調べましたさらに、受粉後の果実の成長も追ってみました。

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 アブラナの花

アブラナ科アブラナ属 Brassica rapa春といえばこの花。”菜の花”の名前でも親しまれていますね。一般的には、ここで紹介するアブラナの他にも、コマツナやカブなど、黄色で十字型の花びらをつけるものを菜の花と呼びます。また、カブ(var...

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 ドバトのケンカ(スロー再生)

ドバトのエサを巡るケンカです(スロー再生)

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 フンボルトペンギンの泳ぎ(スロー再生)

フンボルトペンギンの水中での泳ぎ(スロー再生)です。葛西臨海水族園で撮影。

野菜の花

野菜の花 ウメの花

ウメの花です。サクラと同じく、バラ科サクラ属。よく見ても似ていますね!

観察・実験

観察・実験 はさみでアジの解剖

普通のはさみでアジの解剖を行ってみました。

【PickUp】中学理科観察実験

【PickUp】中学理科観察実験 ウシガエルの解剖

ウシガエルの解剖です。苦手な方はご注意ください。まずは動画です。1、道具 道具は、解剖皿、ゴム板、解剖バサミ、骨きりバサミ、ピン(木綿針)、ピンセットなどです。ほとんどは理科の観察実験用具用として販売されていますが、「さぐり棒」として医療...

観察・実験

観察・実験 アカムシユスリカのだ腺染色体観察

ショウジョウバエやアカムシユスリカの、双翅類のだ液腺(だ腺)の細胞に存在する染色体は、多糸染色体といって、通常の細胞の染色体の100~200倍もの大きさのある染色体です。通常、染色体は縦に割れて分離するのですが、そのまま分離せずに多数束にな...

観察・実験

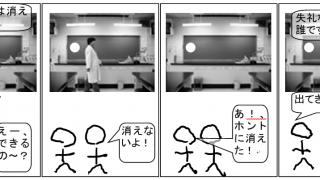

観察・実験 教室で盲点実験

やり方1:黒板の左端に数cmの白い円を描いておきます。2:子ども達を教室の一番後ろに下げる。1の白い円の真後ろ辺りが一番よい場所です。3:2の位置で左手で左目を隠し、右目で白い円をじっと見る。円が視野の中心に来るようにし、絶対に目を動かさな...

野菜の花

野菜の花 アスパラガスの花

ユリ科クサスギカズラ属 Asparagus officinalis var. altilis日本には、明治初期に北海道開拓使により伝えられました。当時は「松葉ウド」と呼ばれていたそうです。ユリ科の植物で、ぱっと見ユリの花を小さくした感じです...

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 アサギマダラの飛翔(スロー再生)

八島湿原付近で撮影したアサギマダラの飛翔(スロー再生)です。

【PickUp】理科動画

【PickUp】理科動画 ヒヨドリの飛翔(スロー)

ヒヨドリの飛ぶところをスローで撮影してみました。

観察・実験

観察・実験 アサガオの花観察、実への成長

まずはアサガオの花観察。そして花から実へ。赤いラベルをつけたものは、おしべを抜いたもの。子房も成長せず、そのまましおれてしまいました。青いラベルはそのままのもの。子房が膨らみ、果実になりました。

観察・実験

観察・実験 アオキの花

道ばたで見つけたアオキの花です。小さく目立たない花ですね。花弁は通常4枚なのですが、5枚のものも見かけました。

観察・実験

観察・実験 アイの花

藍染めに使うアイの花を観察しました。ソバと同じタデ科の植物です。

観察・実験

観察・実験 アジサイの花

一見、ひとかたまりで1つにみえるアジサイの花。でもじっくりみると一つ一つが、独立した花であることがわかります。これは花弁(花びら)がない花ですね。